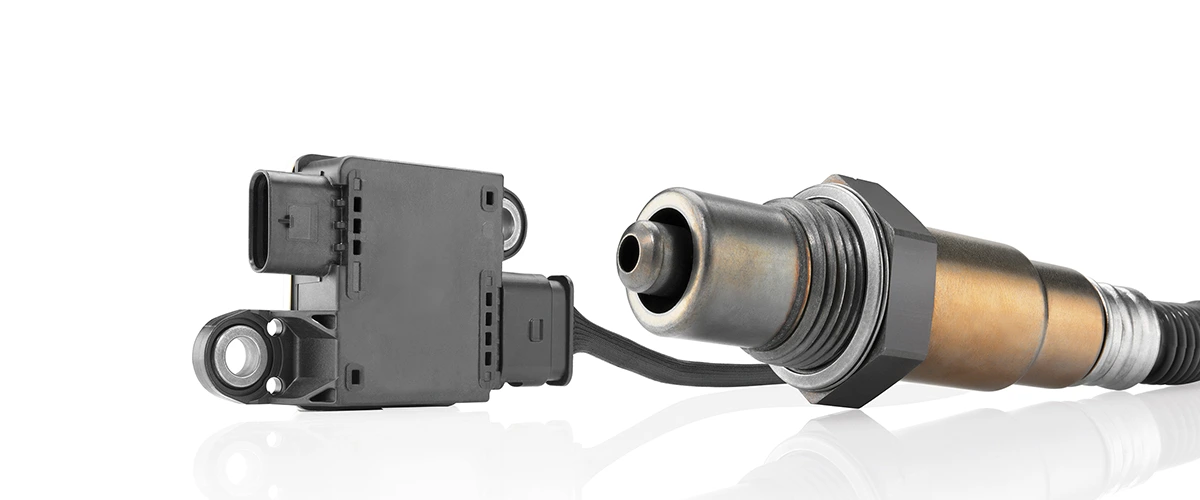

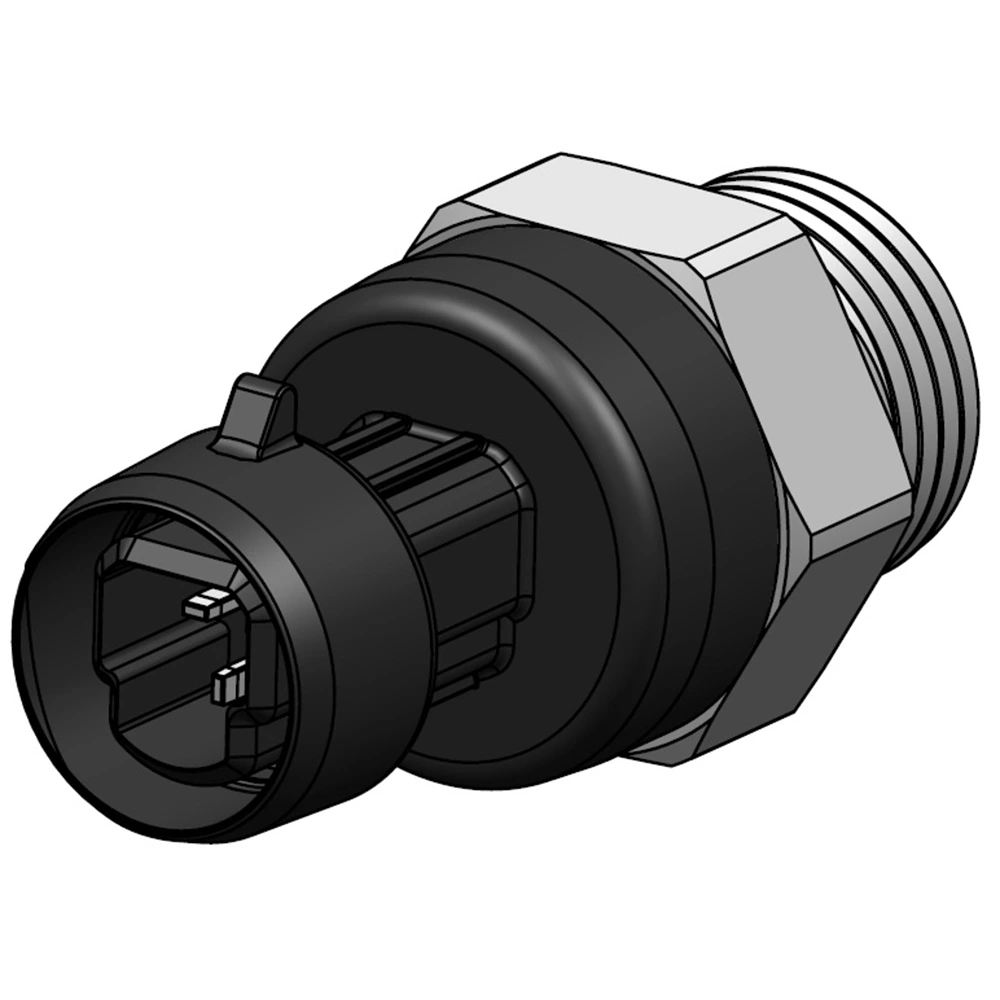

Kühlmitteltemperatursensor – Wie funktioniert er und wie versagt er?

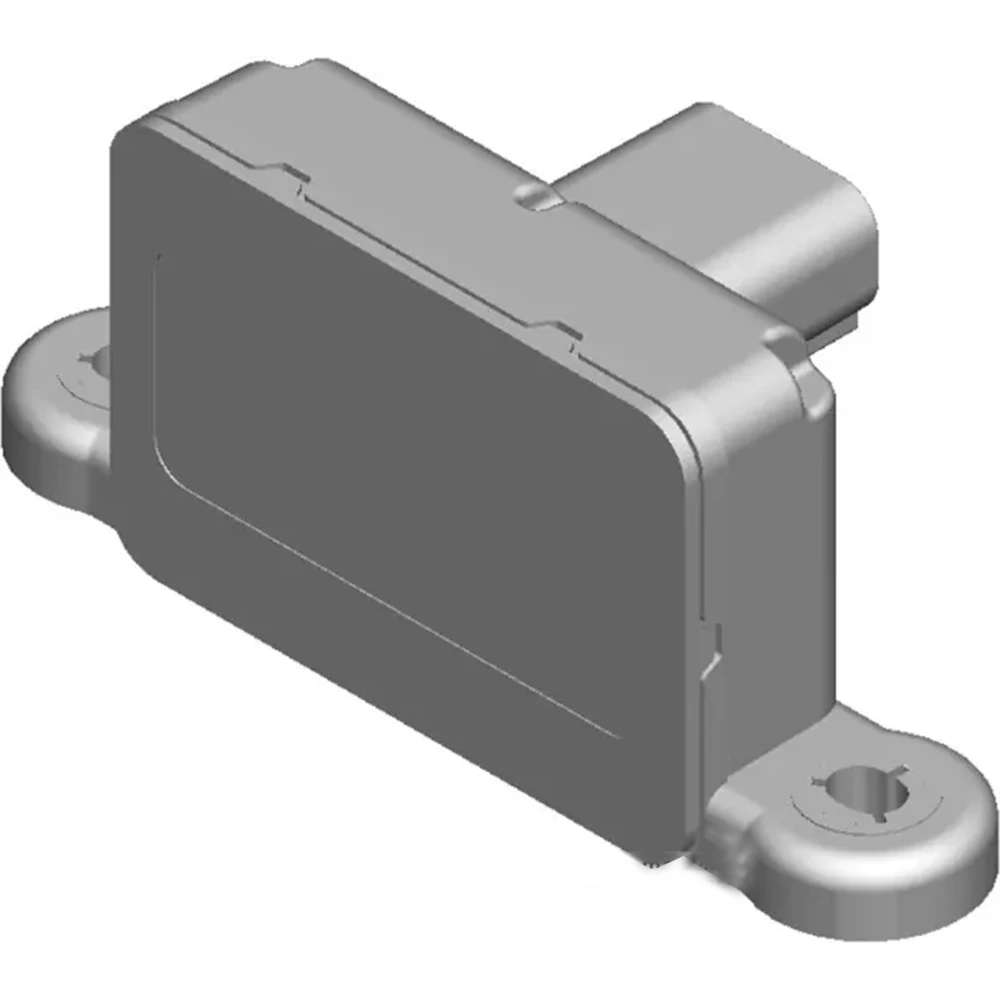

Der Kühlmitteltemperatursensor wird auch ECT genannt. Dieser Sensor misst die Temperatur Ihres Motors. Die erfassten Informationen beeinflussen die Kraftstoffzufuhr, den Zündzeitpunkt und die Motorleistung.

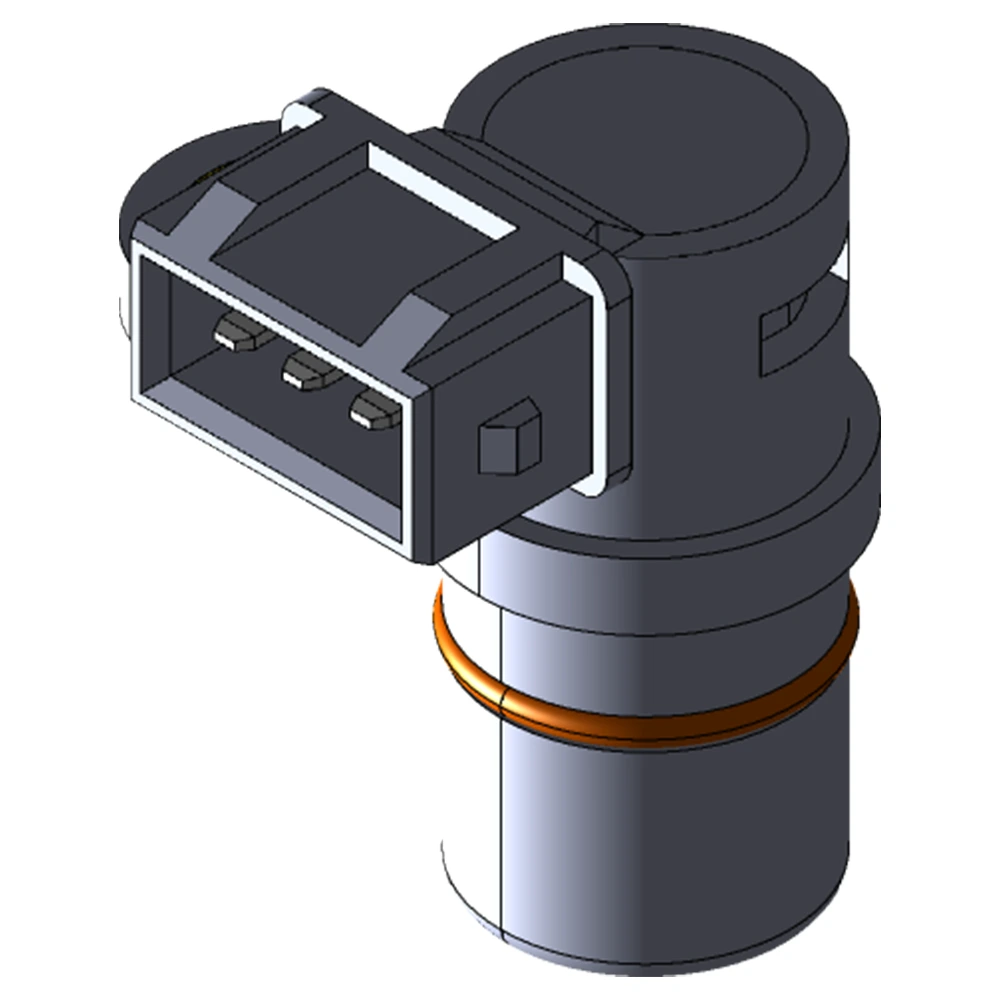

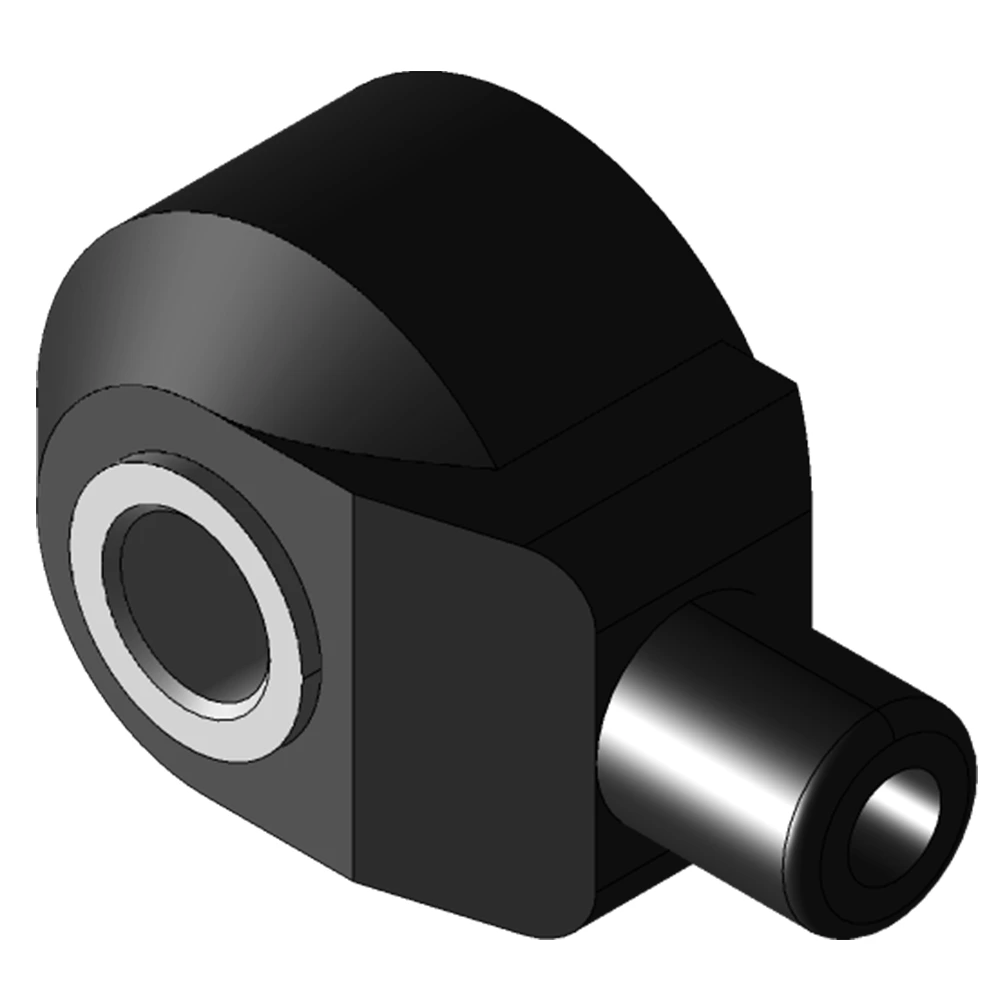

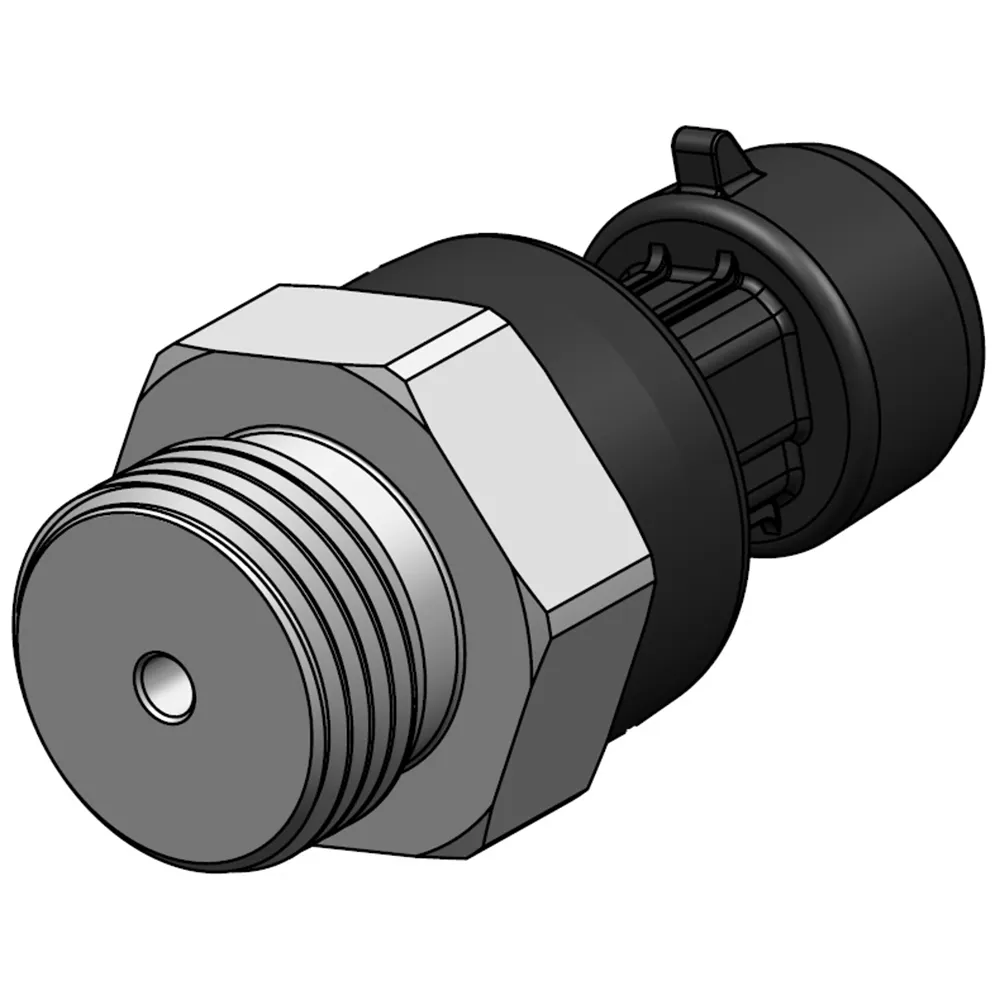

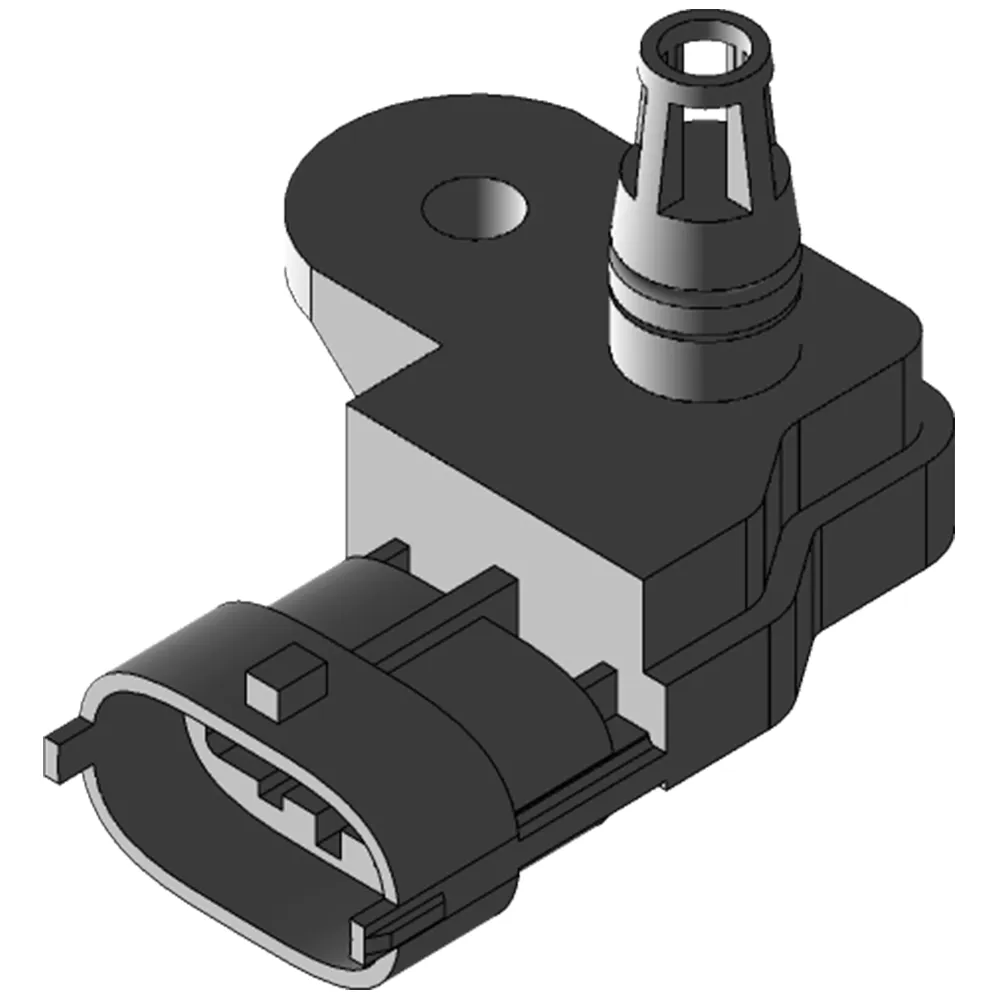

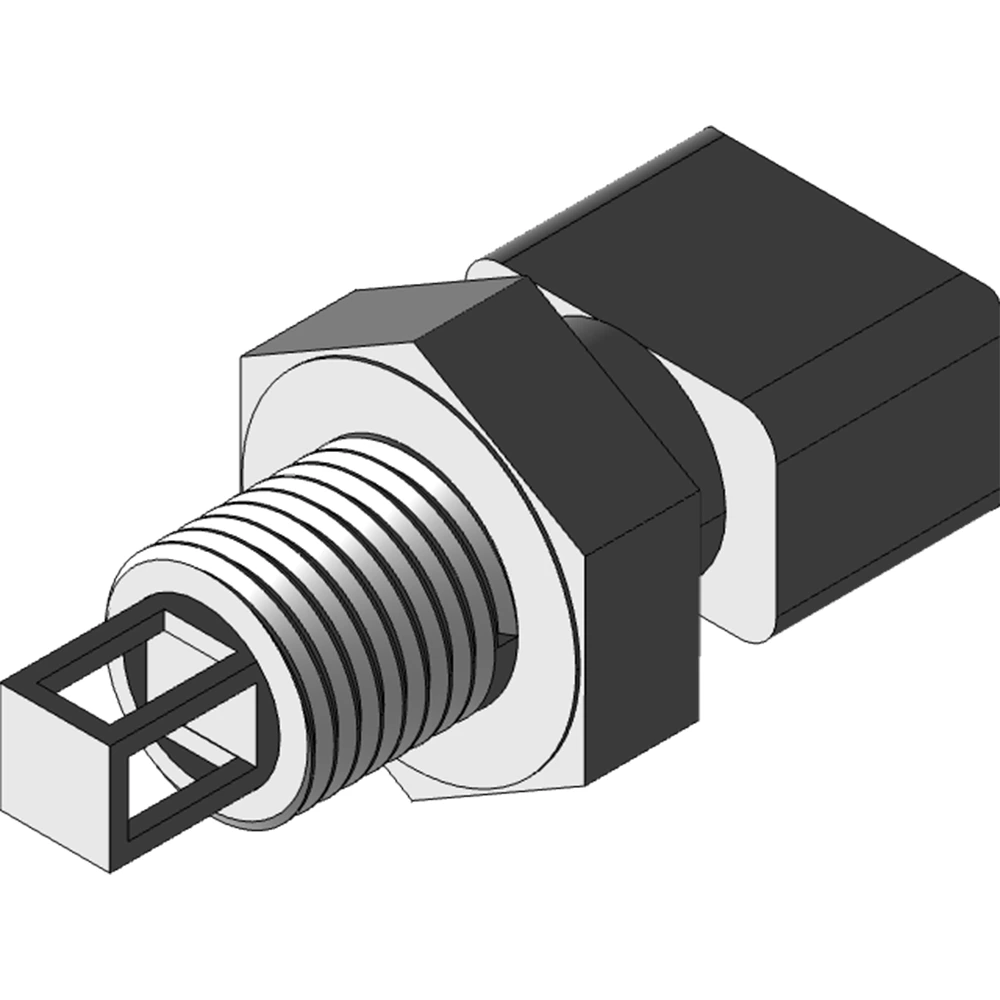

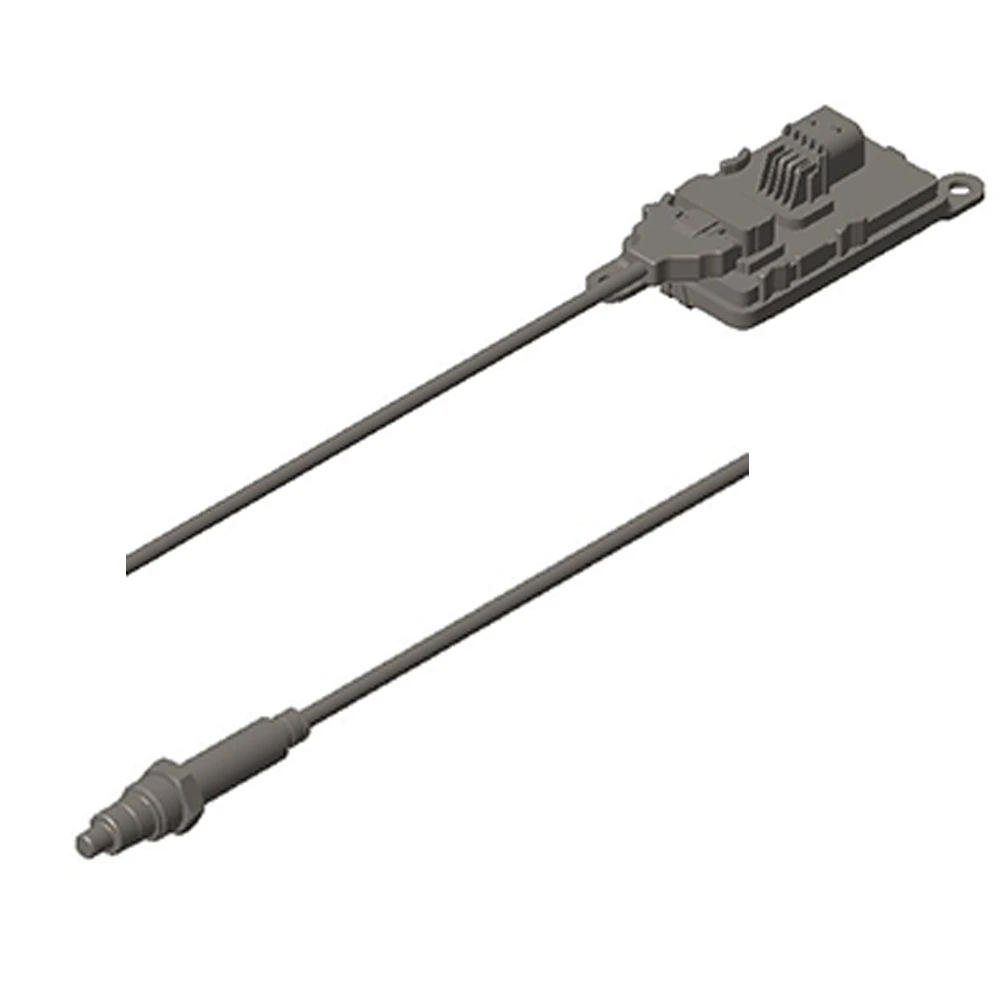

Der ECT ist üblicherweise am Motorblock oder Zylinderkopf angebracht. Dies ist der heißeste Kühlmittelstrom. In manchen Fällen können mehrere Kühlmitteltemperatursensoren verbaut sein. Diese befinden sich an unterschiedlichen Stellen.

Der Sensor ist teilweise in Kühlmittel eingetaucht. Er sendet die erfassten Daten an den Motorcomputer. So erkennt Ihr Auto, ob es zu heiß oder zu kalt läuft.

Wie funktioniert der Kühlmitteltemperatursensor?

Ein Motortemperatursensor ist ein Sensortyp, dessen Widerstand sich mit der Temperatur ändert. Viele wichtige Motorfunktionen wie Luft-Kraftstoff-Verhältnis, Einspritzzeitpunkt, Zündzeitpunkt usw. hängen von der Motortemperatur ab. Dies liegt daran, dass ein kalter Motor ein fettes Luft-Kraftstoff-Gemisch benötigt, während ein Motor bei optimaler Betriebstemperatur ein mageres Gemisch benötigt.

Der Motortemperatursensor informiert die Motorsteuereinheit (ECU) über aktuelle und kontinuierliche Änderungen der Motortemperatur. Die ECU regelt wiederum die Kraftstoffmenge und den Zündzeitpunkt. Die Daten des Motortemperatursensors liefern die Messwerte der Motortemperaturanzeige im Armaturenbrett. Basierend auf diesen Daten steuert die ECU auch zusätzliche Funktionen wie das Ein- und Ausschalten des Motorlüfters.

Warum ist der Kühlmitteltemperatursensor ausgefallen?

Kühlmitteltemperatursensoren bestehen grundsätzlich aus NTC-Thermistoren. Der Bordcomputer empfängt den vom NTC zurückgegebenen Widerstandswert. Es spielt also keine Rolle, ob mit „defekt“ ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung gemeint ist. Für den Bordcomputer ist das empfangene Signal entweder 0 Widerstand oder unendlich Widerstand.

In beiden Fällen erkennt der Bordcomputer, dass der Temperatursensor defekt ist. Die Fehlerleuchte leuchtet ständig oder wird von einem Alarmton begleitet. Das Ansaugluftvolumen und die Kraftstoffeinspritzmenge des Einlassventils werden zwangsweise reduziert, wodurch die Motordrehzahl reduziert wird. Vermeiden Sie unnötige Schäden und Verschleiß am Fahrzeug durch Überhitzung des Motors.

Natürlich ist der Bordcomputer in manchen Autos zu einfach und verfügt nicht über die Funktion zum automatischen Schutz der Geschwindigkeitsregelung. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet nur die Fehlerleuchte ständig oder wird von einem Alarmton begleitet, und das Auto kann normal verwendet werden.

Häufige Fehlercodes

Zu den häufigsten Fehlercodes und Ursachen gehören:

- P0115: Fehlfunktion des Motorkühlmitteltemperatur-Schaltkreises (ECT)

- P0116: Motorkühlmitteltemperaturkreisbereich/Leistung

- P0117: Niedriger Eingang des Motorkühlmitteltemperaturschaltkreises

- P0118: Motorkühlmitteltemperaturkreis, hoher Eingang

- P0119: Motorkühlmitteltemperaturkreis intermittierend

Symptome eines defekten Kühlmitteltemperatursensors?

Ein defekter Kühlmitteltemperatursensor kann sich auf unterschiedliche Art und Weise durch die Fehlererkennung des Steuergerätes und die daraus resultierende Notlaufstrategie äußern.

Häufige Symptome sind:

- Höhere Leerlaufdrehzahl

- Schwarzer Rauch aus dem Auspuff

- Erhöhter Kraftstoffverbrauch

- Schlechtes Startverhalten

- Motorüberhitzung

Darüber hinaus kann es zu Problemen beim Abgastestzyklus durch erhöhte CO-Werte oder eine Lücke in der Lambdaregelung kommen. Im Fehlerspeicher des Steuergerätes können folgende Einträge abgelegt sein:

- Kurzschluss in der Rahmenverkabelung oder Sensorkurzschluss

- Fehler oder Bruch der positiven Verkabelung

- Unbeeinflusste Signaländerungen (Signalsprung)

- Der Motor erreicht nicht die Mindestkühlmitteltemperatur

Letzterer Fehlercode kann auch bei einem Defekt des Kühlmittelthermostats auftreten.

Fehlerbehebung bei einem defekten Kühlmitteltemperatursensor

Fehlerbehebung:

- Fehlerspeicher auslesen

- Überprüfen Sie die Sensorverkabelung, den Stecker und die elektrischen Sensoranschlüsse auf ordnungsgemäße Verbindungen, Brüche und Korrosion.

Die Kontrollen erfolgen mit dem Multimeter

- Der Innenwiderstand des Sensors wird ermittelt. Die Haltbarkeit hängt von der Temperatur ab. Bei kaltem Motor hat er einen hohen Widerstand, bei warmem Motor einen niedrigen.

Je nach Hersteller:

25°C 2,0 – 6 KOhm bzw. 80°C ca. 300 Ohm

Bitte beachten Sie die besonderen Richtwertangaben.

- Überprüfen Sie die Steuerverkabelung, indem Sie an jedem Steueranschlusskabel am Rahmen auf Durchgang und Kurzschluss prüfen.

- Zwischen dem Stecker des Temperatursensors und dem abgezogenen Stecker des Steuergerätes ein Ohmmeter anschließen. Prüfwert: ca. 0 Ohm (zur Bestimmung des Pins des Steuergerätes ist der Schaltplan erforderlich).

- Bei abgezogenem Steuergerätestecker den entsprechenden Stecker des Sensorsteckers mit einem Ohmmeter gegen Masse prüfen. Kontrollwert: > 30 MOhm.

- Die Versorgungsspannung des abgezogenen Sensorsteckers mit einem Voltmeter prüfen. Dies geschieht durch Anschließen des Steuergerätes und Einschalten der Zündung. Kontrollwert: ca. 5V. Wird der Spannungswert nicht erreicht, müssen die Steuergerätespannung und die Masseversorgung gemäß Schaltplan geprüft werden. Sind diese in Ordnung, liegt vermutlich ein Fehler im Steuergerät vor.

Wie tausche ich einen defekten Kühlmitteltemperatursensor aus?

- Trennen Sie die Batterie, nachdem Fahrzeug und Motor vollständig abgekühlt sind.

- Entfernen Sie die Kunststoffabdeckungen des Motors.

- Das Kühlsystem wird teilweise entleert, bei Bedarf wird das Kühlmittel gespült.

- Den elektrischen Sensor abklemmen und ersetzen.

- Überprüfen Sie die Verbindungssysteme auf Beschädigungen.

- Bringen Sie die Teile wieder an ihre Position zurück, um ihre Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Holen Sie sich umfassenden Support

MOOCAR – als führender Exporteur entwickeln wir kontinuierlich bahnbrechende Sensor- und Aktuatorlösungen zur Optimierung von Emissionskontrolle, Kraftstoffverbrauch und Fahrverhalten. Zusätzlich bieten wir umfassende Daten- und Marktinformationen.